Wie unsere Meere leiden – und wie wir sie retten können

Die Weltmeere sind ein faszinierendes Ökosystem: Sie regulieren das Klima, versorgen Milliarden Menschen mit Nahrung und beherbergen unzählige Tier- und Pflanzenarten. Doch seit Jahrzehnten werden die Ozeane durch menschliche Aktivitäten zunehmend verschmutzt. Ob Plastikmüll, Chemikalien, Öl, Lärm oder Abwässer – die Meere sind im Alarmzustand.

Dabei sind die Meere nicht nur wichtig für das Leben im Wasser. Auch wir Menschen sind abhängig von ihrer Gesundheit. Gesunde Ozeane produzieren etwa die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen, und speichern gewaltige Mengen an Kohlendioxid. Eine zunehmende Verschmutzung gefährdet also nicht nur Fische und Korallenriffe – sondern auch unser eigenes Leben.

„Wir behandeln die Ozeane wie Müllkippen – dabei sind sie das Herz unseres Planeten.“

Die unsichtbare Bedrohung: Was ist Ozeanverschmutzung?

Ozeanverschmutzung ist ein Sammelbegriff für verschiedenste Arten von Abfällen und Schadstoffen, die in die Meere gelangen – sei es direkt über Schiffe und Ölplattformen oder indirekt über Flüsse, Regen, Wind und Abwasserleitungen. Besonders dramatisch ist dabei der Eintrag von Plastik: Vom kleinen Kosmetikpartikel bis zur riesigen Fischereinetz-Matte schwimmt inzwischen in jedem Winkel der Meere Abfall.

Doch Plastik ist nur ein Teil des Problems. Auch Chemikalien wie Quecksilber, Pestizide und Düngemittel aus der Landwirtschaft gelangen in Küstengewässer und führen dort zu sogenannten „Toten Zonen“, in denen kein Leben mehr möglich ist. Lärm von Schiffsmotoren und Sonargeräten stört zudem das Kommunikationssystem vieler Meeressäuger wie Wale und Delfine. Auch Lichtverschmutzung an Küsten verändert das Verhalten von Schildkröten und anderen nachtaktiven Tieren.

Oft bemerken wir diese Verschmutzung nicht auf den ersten Blick. Sie passiert im Verborgenen – unter der Wasseroberfläche. Doch die Folgen sind weitreichend und betreffen letztlich das gesamte globale Ökosystem.

Erschreckende Wahrheiten: Was sagen die Zahlen?

Die Datenlage zur Verschmutzung der Meere ist alarmierend. Laut Studien der UN-Umweltorganisation UNEP gelangen jedes Jahr rund elf Millionen Tonnen Plastik in die Weltmeere. Wenn sich nichts ändert, könnte sich diese Menge bis 2040 verdreifachen. Schon heute finden sich Plastikteile im Magen von etwa 90 Prozent aller Seevogelarten. Meeressäuger, Schildkröten, Fische und sogar Plankton nehmen Mikroplastik auf – oft mit tödlichen Folgen.

Auch für den Menschen ist das eine Gefahr: Mikroplastik wurde nicht nur in Meeresfrüchten, sondern auch in menschlichem Blut, Lungengewebe und Muttermilch nachgewiesen. Die gesundheitlichen Auswirkungen sind noch nicht vollständig erforscht, aber Forscher warnen vor hormonellen Störungen und Entzündungen.

Insgesamt gibt es inzwischen fünf große Müllstrudel in den Ozeanen – der größte, im Pazifik gelegen, ist etwa viereinhalbmal so groß wie Deutschland. Diese „Garbage Patches“ bestehen aus Millionen von kleinen Plastikteilchen, die schwer zu entfernen sind, weil sie sich über riesige Flächen verteilen.

Die Folgen für das Leben im Wasser – und darüber hinaus

Die Auswirkungen der Ozeanverschmutzung auf die Tierwelt sind gravierend. Schildkröten halten Plastiktüten für Quallen und fressen sie, was zu Darmverschluss führt. Seevögel füttern ihren Nachwuchs mit Plastikstücken, weil sie diese für Nahrung halten. Wale und Delfine verheddern sich in alten Fischernetzen, sogenannten Geisternetzen, die im Meer treiben und über Jahrzehnte gefährlich bleiben.

Doch die Folgen sind nicht nur ökologischer, sondern auch wirtschaftlicher Natur. Küstenregionen, die vom Fischfang oder Tourismus leben, verlieren ihre Existenzgrundlage. Verschmutzte Strände vertreiben Badegäste, leere Fischgründe bedrohen ganze Gemeinschaften. Korallenriffe, die ein Drittel aller Meereslebewesen beherbergen, sterben durch chemische Belastung und Klimastress.

Zudem tragen verschmutzte Meere zur Erderwärmung bei. Wenn Algen durch zu viele Nährstoffe übermäßig wachsen, verbrauchen sie Sauerstoff und setzen Methan frei – ein Gas, das noch klimaschädlicher ist als CO₂. Gesunde Ozeane hingegen speichern etwa 30 Prozent des vom Menschen verursachten Kohlendioxids und wirken wie ein natürlicher Klimapuffer.

Was wird weltweit dagegen getan?

Weltweit gibt es zahlreiche Bemühungen, die Verschmutzung der Meere zu stoppen – von internationalen Abkommen über gesetzliche Verbote bis hin zu technischen Innovationen. Die Europäische Union hat Einwegplastikprodukte wie Trinkhalme, Wattestäbchen und Plastikteller verboten. Organisationen wie das „Ocean Cleanup Project“ entwickeln schwimmende Barrieren, die Plastikmüll aus dem Meer sammeln sollen.

Auch Meeresschutzgebiete werden ausgebaut. Ziel ist es, bis 2030 mindestens 30 Prozent der Meere unter Schutz zu stellen. Doch Schutz auf dem Papier reicht nicht – entscheidend ist die Umsetzung vor Ort. Viele Länder haben zwar Gesetze gegen illegale Müllentsorgung und Fischerei, aber es fehlt an Kontrolle und Konsequenz.

Besonders effektiv wären Maßnahmen, die die Verschmutzung an der Quelle bekämpfen – also dort, wo Plastik überhaupt erst produziert wird. Ein weltweites Abkommen zur Reduktion von Plastikmüll wird derzeit verhandelt. Doch die Interessen von Wirtschaft, Politik und Umweltschutz liegen nicht immer im Einklang.

Was jeder Einzelne tun kann – und warum es zählt

Oft heißt es, die Ozeanprobleme seien zu groß, als dass der Einzelne etwas bewirken könnte. Doch das Gegenteil ist der Fall: Der meiste Müll stammt aus unserem Alltag – Verpackungen, Einwegartikel, Kosmetik, Kleidung. Wenn viele Menschen bewusst auf Plastik verzichten, verringert sich die Nachfrage – und langfristig auch das Angebot.

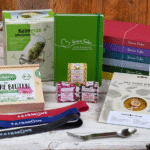

Wer nachhaltiger konsumiert, kauft nicht nur weniger Plastik, sondern setzt ein Zeichen. Wiederverwendbare Trinkflaschen, Stoffbeutel und der Verzicht auf Einwegprodukte sind einfache Schritte mit großer Wirkung. Auch bei der Wahl von Fisch und Meeresfrüchten kann man Verantwortung übernehmen: Produkte mit MSC- oder ASC-Siegel stammen aus nachhaltiger Fischerei.

Zudem lohnt sich Engagement auf lokaler Ebene: Strandreinigungsaktionen, Petitionen für Plastikverbote oder Bildungsprojekte an Schulen tragen dazu bei, das Bewusstsein zu schärfen. Denn nur wer die Meere kennt, kann sie auch schützen.

„Ozeane retten beginnt im Supermarkt, im Bad – und im Herzen.“

Fazit: Für die Zukunft der Meere ist jetzt der entscheidende Moment

Die Ozeanverschmutzung ist kein Problem von morgen – sie findet heute statt. Sie betrifft nicht nur ferne Inseln oder exotische Tiere, sondern jeden von uns. Der Zustand der Meere entscheidet mit über unser Klima, unsere Gesundheit und unsere Lebensqualität.

Die gute Nachricht ist: Die Lösungen sind da. Sie müssen nur umgesetzt werden. Wenn Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam handeln, können wir die Meere schützen – für uns und für kommende Generationen.

„Die Meere brauchen keine Helden – sie brauchen dich.“